Agroforstsysteme und das Modellprojekt in Thomasburg

Zwischen nachhaltiger Landnutzung, Naturschutz und Klimaanpassung

Agroforstsysteme- Eine alte Idee mit neuer Relevanz

Stellen wir uns eine landwirtschaftlich genutzte Fläche vor, auf der nicht nur Getreide oder

Mais wachsen, sondern auch Bäume stehen, Beerensträucher blühen, Kräuter duften und

Hühner zwischen den Gehölzen scharren. Was auf den ersten Blick wie ein Garten Eden wirkt,

ist in Wahrheit ein Agroforstsystem, ein agrarökologisches Konzept, das unterschiedliche

Nutzpflanzen und oft auch Tiere auf einer Fläche miteinander verbindet.

Im Kern beschreibt eine Agroforstwirtschaft die gleichzeitige oder zeitlich versetzte Nutzung

landwirtschaftlicher Flächen für die Kultivierung von Gehölzen und Ackerkulturen bzw.

Weidewirtschaft. Dabei ist das Prinzip nicht neu. Man denke an historische Streuobstwiesen

oder Waldweiden in Europa. Doch angesichts der Herausforderungen durch

Biodiversitätsverlust, Bodendegradation und den Klimawandel erhält dieses Konzept

heutzutage eine neue Aufmerksamkeit.

Doch wie sieht das konkret aus? Ein Blick nach Thomasburg auf den Hof Küselberg liefert

Antworten.

Das Modellprojekt Hof Küselberg in Thomasburg: Ein Reallabor für zukunftsfähige Landwirtschaft

In der Gemeinde Thomasburg in Niedersachsen entsteht derzeit ein besonders ambitioniertes Agroforstprojekt. Eines, das Wissenschaft, Praxis und Regionalentwicklung auf innovative Weise miteinander verknüpft. Auf einer fünf Hektar großen Fläche wird ein sogenanntes pastorales Agroforstsystem am Hof Küselberg etabliert, das vielfältige Gehölzpflanzungen, Ackerbau, Tierhaltung und Elemente der Permakultur integriert.

Die Planung und Umsetzung des Projekts erfolgte durch Baumfeldwirtschaft deutsche

Agroforst GmbH.

Was dieses Projekt besonders macht, ist sein ganzheitlicher Ansatz. Es geht nicht nur um die

Produktion von Lebensmitteln, sondern auch um Bodenaufbau, Biodiversitätsförderung,

Klimaschutz und regionale Wertschöpfung. Dabei orientiert sich die Planung am Prinzip einer regenerativen Landwirtschaft, die nicht nur Schäden minimiert, sondern aktiv ökologische Resilienz aufbaut.

Thomasburg ist damit mehr als nur ein landwirtschaftlicher Modellstandort – es ist ein echtes

Reallabor, das zeigt, wie nachhaltige Landnutzung in der Praxis funktionieren kann. Doch

damit das Zusammenspiel auch wirklich gelingt, braucht es vor allem eins: einen klugen

Umgang mit Wasser. Und genau an dieser Stelle setzt das sogenannte Keyline-Design an.

Das Keyline-Design ist eine innovative Methode zur landschaftsangepassten

Wasserverteilung, die vom australischen Landwirt und Ingenieur P. A: Yeomans entwickelt

und vom Dipl. -Forstwirt Philipp Gerhardt ausgearbeitet wurde.

Das Prinzip ist ebenso elegant wie effektiv: Statt Regenwasser oberflächlich abfließen zu lassen, wird es gezielt entlang der topographischen Linien, den sogenannten Keylines, verteilt und in den Boden geleitet.

Diese Linien markieren Stellen im Gelände, an denen sich die Hangneigung verändert, das Wasser sich verlangsamt und damit besser in den Boden einsickern kann. In Thomasburg wurden die Gehölzstreifen entlang des Keyline-Designs strategisch ausgerichtet, um das Wasser gleichmäßig in der Fläche zu halten und somit das sieben Meter hohe Gefälle zu bewältigen. Das Keyline-Design soll durch ein umfangreiches Gewässerleitungssystem ergänzt werden, das die Permakultur, das Gewächshaus und das Agroforstsystem speist. Die Gehölzstreifen an

den Keylines sind nicht willkürlich angeordnet, sondern folgen den Höhenlinien des Geländes. So wird sichergestellt, dass alle Pflanzen optimal vom Sonnenlicht profitieren, während Windschutz und gezielte Schattenbildung berücksichtigt werden.

Pflanzen in Etagen mit Tieren als Mitgestalter

Wer in ein paar Jahren über die Fläche in Thomasburg geht, wird schnell merken: Hier wächst nicht alles auf einer Höhe – und das ist gewollt. Die im April 2025 durchgeführte Pflanzaktion setzte dafür einen ersten Impuls.

————-

Es wurden vor allem Wertholzbäume wie Walnuss-, Esskastanien- und Eschenbäume gepflanzt. Ihre Früchte sind nicht nur wertvoll, sie leisten auch einen Beitrag zum Klimaschutz und können nach einigen Jahren zudem als Holzlieferanten dienen.

Doch nicht nur Pflanzen, sondern auch

Tiere prägen das System. Neben den

bereits auf dem Hof lebenden Schafen

sollen in Zukunft auch Hühner im

Agroforst zu finden sein. Mit ihrem

Scharrverhalten durchkämmen sie die

Bodenoberfläche, fressen Larven und

Schädlinge und liefern nebenbei Eier. Um

sie zu schützen, wurde bereits ein

weitläufiger und tiefgründiger

Wolfschutzzaun um das Keyline-Design

errichtet. Dieser soll vor allem Fressfeinde

wie Füchse und Wölfe abhalten.

So entsteht ein System, in dem Pflanzen

und Tiere nicht nur nebeneinander,

sondern miteinander wirken.

c/o: Annike Aschenbrenner

Der Zauberwald

Angrenzend an das bestehende Agroforstsystem werden die Planungen für einen Waldgarten

vorangetrieben. Derzeit entstehen in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Baumrausch

GmbH & Co. KG die ersten Bepflanzungskonzepte für die 0,4 Hektar große Fläche. Die

Umsetzung ist für Herbst 2025 vorgesehen.

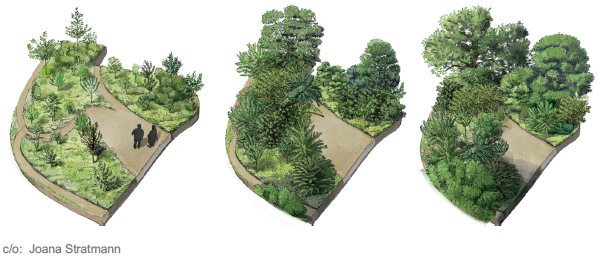

Auch wenn bisher noch keine Bäume, Sträucher oder Bodendecker gepflanzt wurden, kann

sich der Hofbetreiber seinen „Zauberwald“ bereits bildlich vorstellen. Denn was anfangs noch

zurückhaltend wirkt, wird sich nämlich in wenigen Jahren zu einem lebendigen Ökosystem

entwickeln.

Doch wo genau liegt der Unterschied zum Agroforst? Ein Waldgarten zeichnet sich durch eine

vertikale Pflanzenstruktur mit überwiegend essbaren und mehrjährigen Pflanzen aus. Ein

typischer Waldgarten besteht aus sieben bis acht Schichten und orientiert sich dabei an der

natürlichen Walddynamik.

- Obere Baumschicht

- Untere Baumschicht

- Strauchschicht

- Krautschicht

- Bodendeckerschicht

- Wurzelschicht

- Rankenschicht

- + ggf. Myzelschicht

Die verwendeten Pflanzen sind in funktionellen Gruppen angeordnet, die sich gegenseitig

ergänzen, sodass die positiven Wechselwirkungen maximiert werden. Neben essbaren

Gewächsen wie Obstgehölzen, Kräutern, Stauden und Beerensträuchern spielen auch

Pionierpflanzen und stickstofffixierende Pflanzen wie der Beinwell eine Rolle. Sie sind sowohl

bei der Bodenvorbereitung als auch bei der Strukturentwicklung hilfreich.

Zusätzlich zu bekannten Beerensträuchern wie Johannisbeeren oder Himbeeren werden in

dem Zauberwald des Hofs Küselberg auch exotische Pflanzen wie die Kiwi, Feigen oder auch

der chinesische Gemüsebaum Platz finden.

Die zentralen Funktionen dieses Vorhabens sind Erholung, Bildung und Ernährung. Der

Waldgarten wird als Naschgarten allen zukünftigen Besucherinnen und Besuchern

offenstehen. Egal, ob Feriengäste, Café- und Restaurantbesucher oder

Seminarteilnehmende. Alle sind eingeladen, sich inspirieren zu lassen, Neues zu entdecken und dabei zu naschen. Die Überschüsse aus der Ernte sollen künftig im entstehenden Hofcafé

oder -laden verarbeitet und regional vermarktet werden.

In enger Zusammenarbeit mit einer Seminargruppe der Leuphana Universität und der

Kunsthochschule Wandsbek entsteht hier zunächst eine Informationstafel, die Spaziergänger

neugierig und auf das entstehende Projekt aufmerksam machen soll. In den kommenden

Jahren ist geplant, weitere Tafeln im Gelände zu platzieren, die über Pflanzenarten,

ökologische Zusammenhänge und Funktionen des Waldgartens informieren.

Darüber hinaus gibt es weitere Visionen: Der Betreiber kann sich vorstellen, im Waldgarten

einen Lehr- und Bildungspfad für Kinder zu entwickeln. Spielerisch sollen sie dort die Natur

entdecken und verstehen lernen. Auch ein Waldkindergarten hätte Platz auf dem Hof und ist

Teil der langfristigen Idee Kindern von klein auf einen achtsamen und lebendigen Zugang zur

Natur zu ermöglichen.

Auch bei Pflege und Ernte steht das Gemeinschaftsprinzip im Vordergrund. Aktuell betreut

eine Vollzeitkraft die landwirtschaftlichen Flächen, perspektivisch sind zwei Stellen

vorgesehen. Bewohnerinnen und Bewohner des Hofs sind eingeladen, sich je nach

Möglichkeit einzubringen. Der Waldgarten soll nicht nur Nahrung und Ruhe schenken, sondern

auch den sozialen Zusammenhalt stärken.

Die ursprüngliche Idee geht auf eine Führung am „Hof an den Teichen“ in Rettmer zurück,

welche als Zündfunke des Projekts beschrieben wird.

Das Zusammenspiel aus Permakultur, Agroforst und Waldgarten –

Conrad Meinke

verbunden mit engagierten Mitbewohnern, einem gastronomischen

Angebot, Ferien auf dem Bauernhof und Veranstaltungen macht das

Projekt spannend für unterschiedliche Zielgruppen.

Parallel zur Entwicklung des Waldgartens werden auf dem Hof Küselberg neue Wohnungen

und Ferienhäuser geschaffen, die mittelfristig bezugsfertig sein werden. Sie ergänzen das

Gesamtkonzept und schaffen Wohnraum für Menschen, die sich aktiv in das Hofleben

einbringen möchten.

Was in Thomasburg entsteht, ist weit mehr als ein landwirtschaftliches Projekt. Es ist ein

Modell dafür, wie wir unsere Kulturlandschaft neu denken können.

Denn das Projekt zeigt eindrücklich, wie man durch regionale Bildungsarbeit, partizipative

Planung und praktische Ansätze ein zukunftsfähiges Verständnis von Landwirtschaft schaffen

kann, als Teil einer Gesellschaft, die sich wandelt und Antworten sucht. Antworten, wie sie in

Thomasburg heute schon sichtbar werden.

Kurzum: Das Projekt, welches zunächst als ambitionierte Vision entstand, trägt zunehmend mehr

und mehr Früchte.

c/o: Annike Aschenbrenner

.

Verwendete Literatur

Chalmin, A. (2008). Agroforstwirtschaft in Mitteleuropa: Potenziale und Perspektiven.

Göttingen: Cuvillier Verlag.

Crawford, Martin, Marion Smylie-Wild, und Joanna Brown (2010): Creating a Forest Garden:

Working with Nature to Grow Edible Crops. Cambridge, UNITED KINGDOM: UIT Cambridge

Ltd.

Entwurfsplanung Thomasburg. (2023). Projektunterlagen Agroforstsystem und Waldgarten

Thomasburg. Unveröffentlichtes Planungskonzept.

NABU. (2024). Agroforstwirtschaft: Chancen für Natur und Landwirtschaft. Naturschutzbund

Deutschland. https://www.nabu.de

Thomasburg LEADER-Präsentation. (2024). Modellprojekt Agroforstsystem Thomasburg:

Vorstellung im Rahmen der Regionalentwicklung. Interne Projektpräsentation.

Waldgartenwelten (o.D.) https://waldgarten.web.leuphana.de/faqs/

Zusätzlich:

Bachelorarbeit: Jonas Voll (2024): Die Pflanzbereichs- und Funktionsplanung des zukünftigen Permakulturhof Thomasburg

Semi-strukturiertes Interview & weitgehender Austausch mit Conrad Meinke